Большинство современных предметов пришли к нам из ХІХ века. Но некоторые не выдержали испытания временем. Знакомим вас с забытыми школьными предметами прошлого.

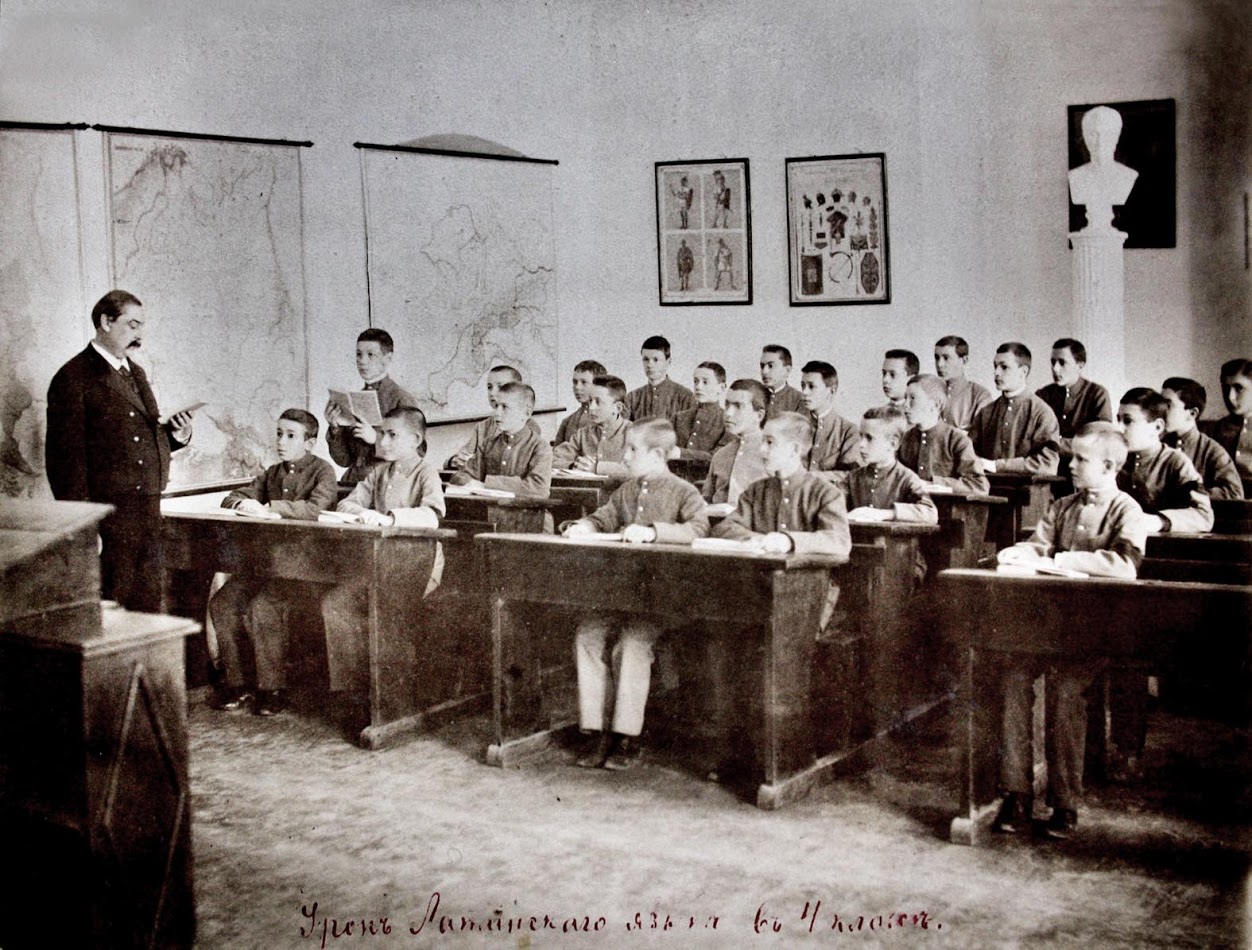

Классические языки

Иностранные языки были важными предметами в средней школе ХІХ века. Самые популярные среди них — немецкий и французский. Их изучали в гимназиях и юноши, и девушки.

Однако от тогдашних учеников требовали еще и знания классических языков — латыни и древнегреческого. На латынь выделяли от 5 до 8 уроков в неделю, на древнегреческий — 5-7 уроков. Для сравнения: по русскому языку и литературе было 4 урока в неделю. А по французскому или немецкому еще меньше — 3.

Учили «классику» долго. Латинский язык — все восемь лет гимназии. Древнегреческий — немного меньше: 6 лет (с 3-го по 8-й классы). Программа была насыщенной. Начинали с азбуки, дальше изучали грамматику, заучивали отдельные слова и сентенции. Со временем переходили к чтению античных авторов, написанию небольших текстов и переводам.

«Все учили наизусть речи Цицерона, оды Горация, «Метаморфозы» Овидия, «Энеиду» Вергилия, историков всех, и даже Цицероновское De officiis. И все это с грамматическим, филологическим и историческим разбором», — писал выпускник Первой киевской гимназии Григорий Червинский.

Считалось, что древние языки облагораживают молодых гимназистов. Латынь и древнегреческий называли основой основ престижного качественного образования. Поступить в университет без этих знаний было невозможно. Кстати, девушки классические языки не изучали.

«Изучение древних языков составляет немаловажное упражнение для приучения к основательному умственному труду, к логическому мышлению и правильному изложению мыслей. Развивает вкус, красоту, ясность и сжатость речи», — считал педагог и публицист Владимир Стоюнин.

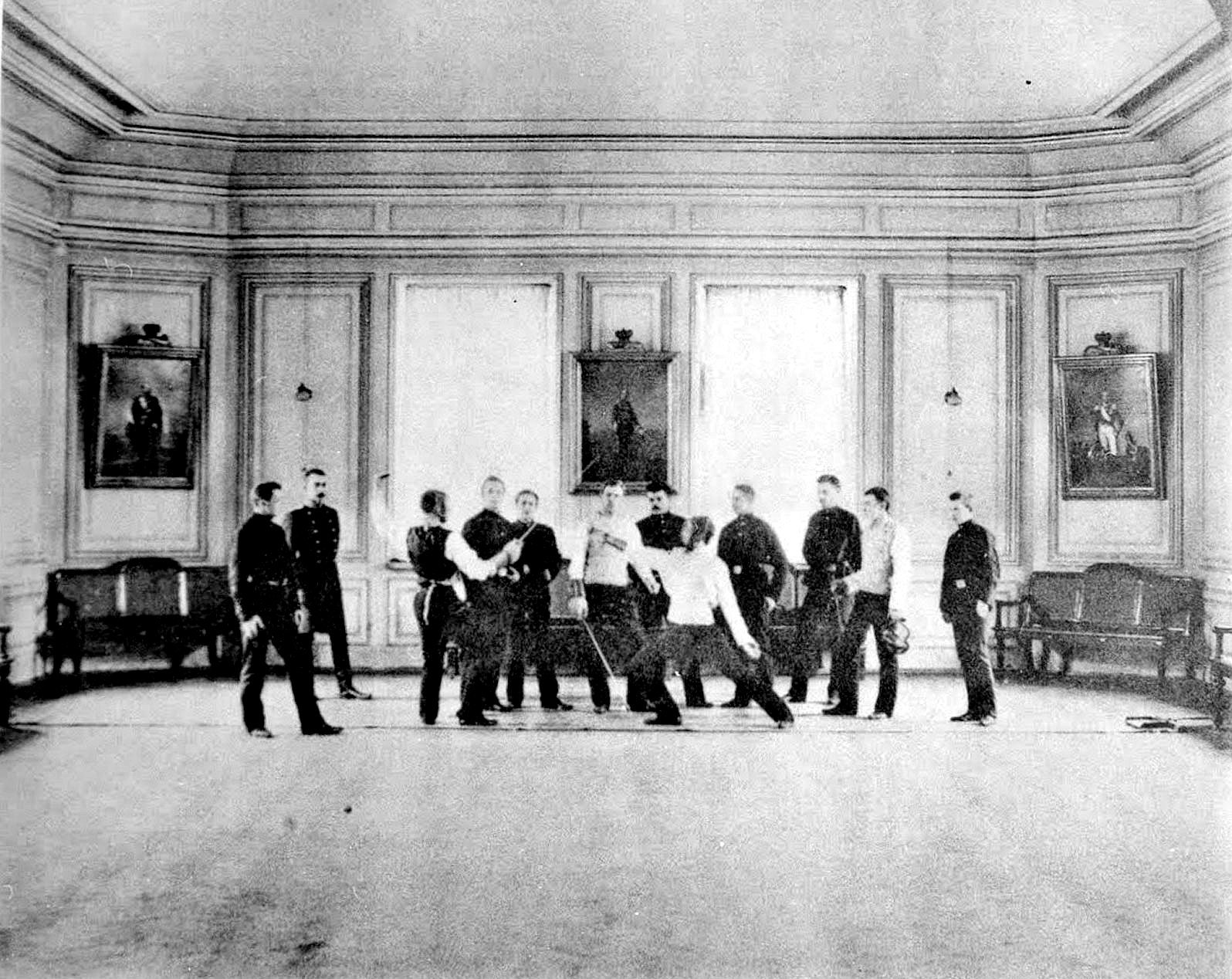

Фехтование

Кроме основательных знаний гимназисты должны были иметь хорошие манеры, аристократическую осанку и быть физически закаленными. Считалось, что этому способствуют танцы и фехтование. И если хореографию преподают и в некоторых современных школах, то обязательное умение фехтовать осталось в прошлом.

«Было одно время заведено в гимназии фехтование на рапирах, для любителей этого спорта. Помню нашего учителя гимнастики Экстера, фехтовавшего на рапирах с пансионерами старших классов», — писал бывший киевский гимназист Владимир Терлецкий.

Тренировались ученики и на других видах оружия — саблях, например. Уроки фехтования продолжались в университетах. В Киевском они были обязательными до 1858 года и приравнивались к другим учебным дисциплинам. Их должны были посещать все студенты с первого по третий курс.

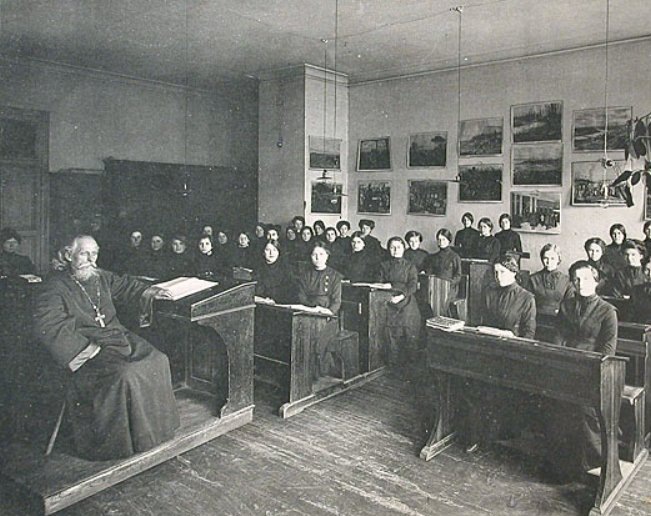

Закон Божий

В позапрошлом веке и юноши, и девушки изучали Закон Божий на всех уровнях — от начальной школы до университета. В гимназиях этот предмет был в учебной программе с 1-го по 6-й классы и преподавался дважды в неделю. Закон Божий входил в список ежегодных переводных экзаменов и в итоговый выпускной экзамен.

Урок был своеобразной беседой-проповедью: преподаватель-священнослужитель объяснял догматы религии или разбирал какой-то фрагмент из Святого Писания. Потом задавал ученикам выучить какой-то отрывок из Библии или молитву, которые они впоследствии должны были воспроизвести наизусть. Обычно это было механическое заучивание.

Ученики должны были знать: молитвы «Отче наш», «Символ веры», «Богородице Дево», десять заповедей с объяснениями, некоторые псалмы, Старозаветные и Евангельские истории, церковные праздники.

Также дети должны были обязательно знать время постов. В старших классах гимназии ученикам преподавали историю церкви.

«Законоучитель спросил у меня Символ веры и псалом «Помилуй мя, Боже», которые он даже не дал окончить, только спросил: «А знаешь «Благого Царя благая Мати?» А на мое молчание спросил снова: «А «Макария Великого» знаешь?» Я сильно сконфузился и сказал, что таких молитв мы не учили. Тогда законоучитель заметил: «Напрасно, это надо знать […]. Как же это вы готовились в гимназию, а первейшего дела, молитв к Богу, не знаете?» Мы чуть не заплакали…», — вспоминал Григорий Червинский.

Главным заданием предмета называли моральное воспитание учеников и прививание им христианских ценностей. В то же время Закон Божий должен был сформировать у учеников чувство преданности самодержавию и религии и отвернуть молодежь от «заразы вольнодумства».

Церковное пение

О тесной связи церкви и образования в ХІХ веке свидетельствует еще один предмет — церковное пение. Его основам в начальной школе детей учили священники.

Был он обязательным и для воспитанниц института благородных девиц. Даже в Киевском университете были факультативные занятия по церковному пению. Их посещение предоставляло определенные льготы. Студенты, которые пели в церковном хоре, не платили за обучение в университете.

Логика

В школьную программу также входила логика. Ее преподавали только в 7-ом классе гимназии. На это выделяли один урок в неделю. Предмет был своеобразным сочетанием основ философии и психологии.

На уроках логики ученики изучали основные формы, законы и методы мышления. Также были практические занятия, где гимназисты анализировали философские произведения Цицерона и Платона. Преподавателям логики рекомендовали тесно связывать свой предмет с математикой, потому что в ней больше всего логичности.

В целом логика должна была приучать учеников к четкому самостоятельному мышлению. В то же время учитель должен был следить, чтобы ученики не попали под влияние «сухого материализма» и безбожных идей.